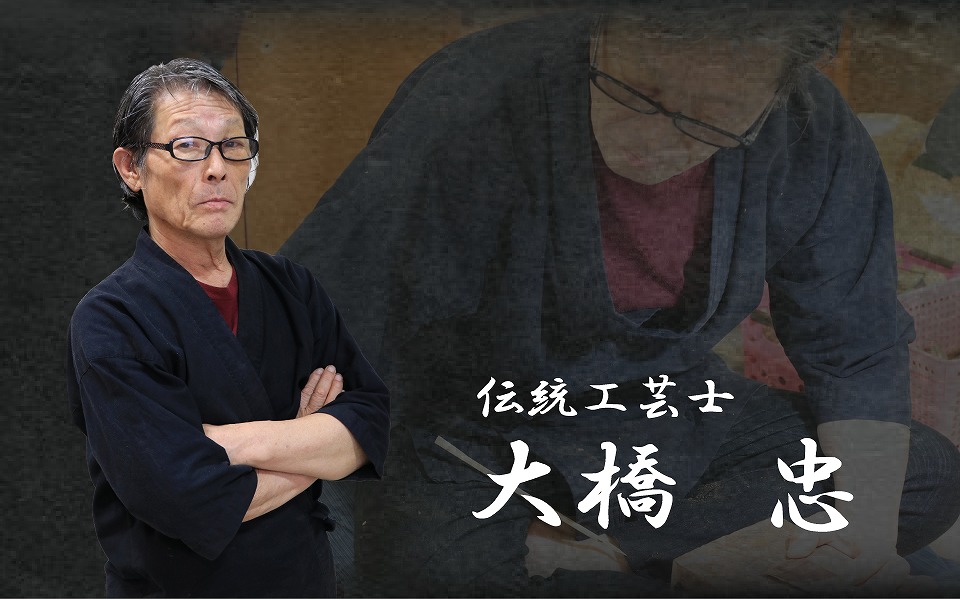

樺細工を始めたきっかけは何ですか?

自分の父親が樺細工の職人で、そんな父親の姿を見て育ちました。 当時は、樺細工を仕事にしようとは思っていませんでした。 東京へのあこがれがあり、実は就職先も決まっていましたが、母が病気になってしまい看病のために東京への就職を諦めました。 仕事の選択肢はなく、家業だった樺細工を始めました。 樺細工の作り方は、子供の頃から父が作業する様子を間近で見ていたので、誰かに教えてもらうこともなく、見よう見まねで覚えました。

樺細工をはじめてしばらくは東京へのあこがれが消えず「家業だから」という気持ちで、惰性で続けていました。その当時の日本はバブルで景気がよく、良いものを作ればそれに見合う金額で商品を買ってくれる人がいました。学問もない、取り立てて秀でた能力や才能もない自分でも、努力して良い商品を作れば人に認めてもらえる。そういう経験をして、樺細工の道で生きていくことを決めました。22歳のとき、師匠(伝統工芸士 竹内八郎)との出会いをきっかけに、本格的に樺細工を学びはじめました。

今まで大変なことはありましたか?

自分の息子が高校を卒業する頃にバブルがはじけ、日本の景気は悪くなりました。 良いものを作れば売れる時代から一転し、仕事も厳しくなっていきました。 何度も挫けそうになりましたが、今までひたすら樺細工の技術だけを磨いてきた自分にいまさら他の仕事をやる自信はありませんでした。自分には樺細工しかなかったんです。 絶対に他の人が真似できない作品を作ると決意し、それからは試行錯誤の連続でした。 その努力の甲斐もあり、自分の作品を少しずつ評価していただけるようになってきました。 大橋さんの作品は、暮らしの中の美を紹介するNHKのテレビ番組「美の壺」にも取り上げられました。

いい作品を生み出すために何が一番大切ですか?

何のことはない。努力が大切ですよ。 技術は訓練次第で誰でも習得できます。そこから自分の作品を生み出していくためにはアイディアが必要です。 食事のとき、移動するとき、風呂に入るときなど、四六時中、新しいアイディアを考えています。 アイディアをひらめいたらすぐに試作してみる。ダメだったらもう一度はじめから。その繰り返しによって、いい作品が生まれるんだと思います。

経 歴

| 昭和22年 | 角館町に出生 |

| 昭和38年 | 樺細工に従事。伝統工芸士 竹内八郎に師事 |

| 昭和50年 | 迎賓館寄贈品書類箱作成 |

| 昭和59年 | 伝統工芸士に認定される |

| 平成 4年 | 秋田県有料技能者として秋田県知事表彰受賞 |

主な受賞歴

| 昭和54年 | 第54回国画会 入選 |

| 昭和55年 | 第57回国画会 入選 |

| 昭和58年 | 第11回角館町樺細工伝統工芸展 知事賞 |

| 昭和62年 | 第28回秋田県美術展覧会 入選・奨励賞 |

| 昭和62年 | 第34回日本伝統工芸展入選 |

| 平成 1年 | 第17回角館町樺細工伝統工芸展 知事賞 |

| 平成 3年 | 第38回日本伝統工芸展 入選 |

| 平成12年 | 第25回全国伝統的工芸品コンクール 入選 |

| 平成19年 | 第35回角館町樺細工伝統工芸展 秋田テレビ賞 |

| 平成20年 | 第36回角館町樺細工伝統工芸展 NHK秋田放送局賞 |

| 平成23年 | 日本伝統工芸士会作品展(一財)伝統的工芸品産業振興協会 会長賞 |